Wenn man sich das Star Trek-Franchise heute so ansieht, könnte man den Eindruck bekommen, dass die Verantwortlichen bei Paramount sich nicht sonderlich für die Zukunft interessieren. Jedenfalls nicht für die Zukunft der Föderation und der Sternenflotte. Sämtliche aktuelle Star Trek-Film und -Fernsehprojekte von den letzten drei Kinofilmen über Discovery bis Strange New Worlds spielen vor den Abenteuern der TOS-Crew, mit der die Erfolgsgeschichte des Franchises einst begann. Selbst die finale Staffel von Picard, die zwar zeitlich zu Beginn des 25. Jahrhunderts verortet ist, nimmt Bezug auf Vergangenes, indem sie die alte TNG-Crew auf der Enterprise-D wiedervereinigt und gegen bekannte Gegenspieler wie die Borg und das Dominion antreten lässt.

Doch warum ist das bloß so?

Aus welchem Grund versuchen die Produzenten und Autoren nicht konsequent die Nach-Voyager Ära zu erforschen, mit ganz neuen Charakteren, die frische, moderne Abenteuer erleben und die Vergangenheit hinter sich lassen? War es nicht immer der Anspruch von Star Trek-wirklich fremde Welten und unbekannte Lebensformen zu erforschen? Lag nicht im Vordringen in das Unbekannte der spezielle Reiz aller früheren Trek-Inkarnationen?

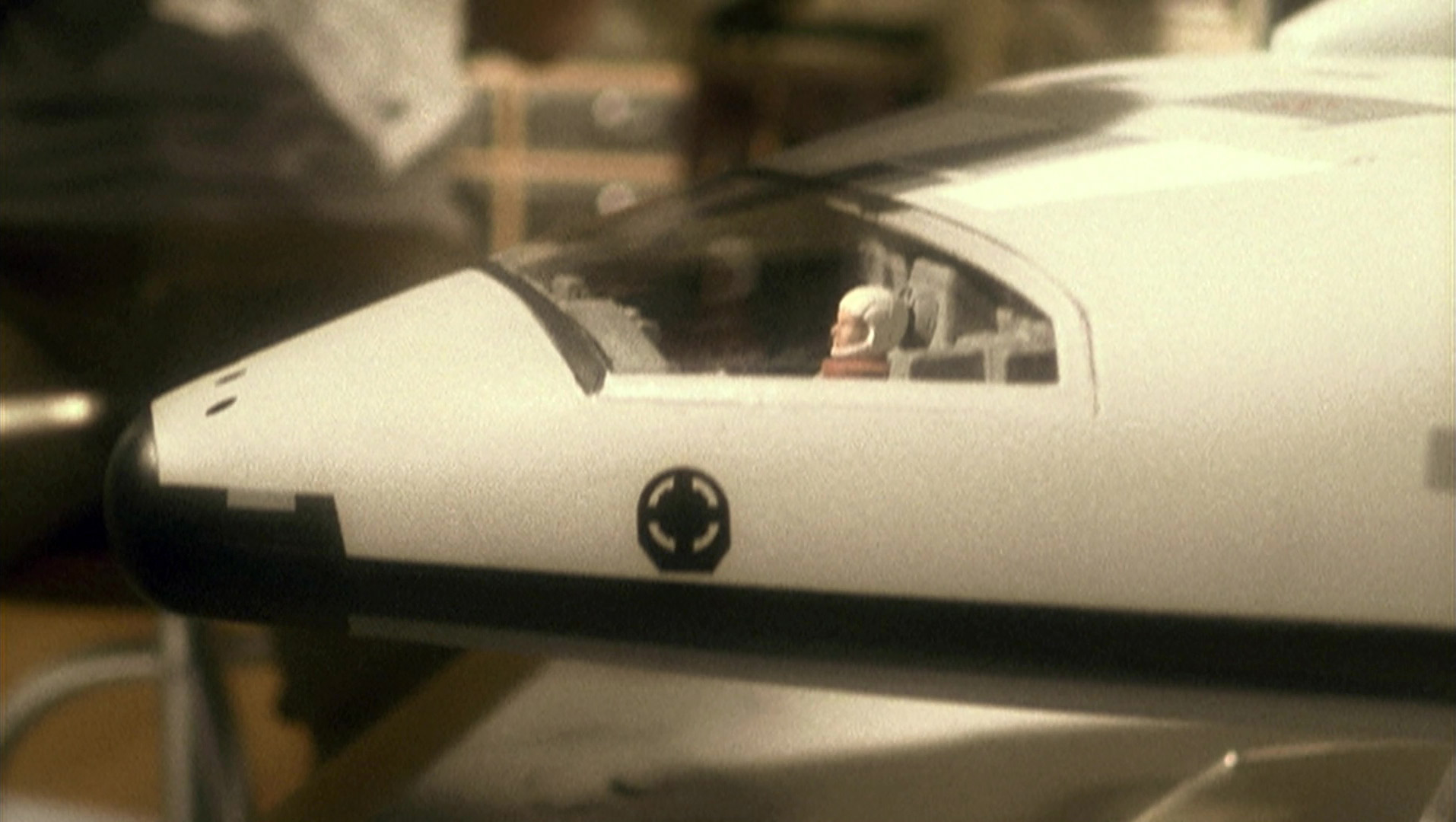

Um zu verstehen warum man momentan lieber dem Altbekannten huldigt, anstatt mehr Zukunft zu wagen, müssen wie unserseits die Zeit ein wenig zurückdrehen, nämlich um fast ein Vierteljahrhundert um genau zu sein. Im September 2001 startete in den USA die damals neuste Star Trek- TV-Serie mit den kurzen und bündigen Titel Enterprise. In gewisser Weise markierte dies einen Meilenstein der Star Trek-Geschichte, denn dies war dessen allererstes Prequel. Den Serienschöpfern Rick Berman und Brannon Braga ging es darum die Ursprünge der Vereinigten Föderation der Planeten zu zeigen und zu erzählen wie sich der Mensch des 22. Jahrhunderts langsam zum Advanced Human zu entwickeln begann, den wie aus den späteren Serien kennen.

Es war nicht zu übersehen, dass die Crew der Enterprise NX-01 noch sehr stark den Menschen aus unserer Zeit ähnelte. Da sie noch ganz am Anfang der Erforschung der Galaxie standen und den meisten uns heute bekannten Spezies wie den Klingonen, den Ferengi oder den Cardassianern noch nicht begegnet waren, war noch nicht viel von der charakterlichen Reife zu sehen, welche die Crews der späteren Raumschiffe namens Enterprise auszeichnete. Captain Archer zum Beispiel verhielt sich oft recht irrational und ließ sich eher von seinen Emotionen als von seiner Vernunft leiten, wodurch er nicht immer gänzlich sympathisch erschien und einen starken Gegenentwurf zu anderen Captains wie Picard oder Janeway bildete.

Dieser damals neue Ansatz für eine Star Trek-Serie war durchaus spannend, da er die fiktive Geschichte der Galaxie erweiterte und vervollständigte, wodurch die Serienchronologie noch schlüssiger wurde. Doch dies konnte nicht verhindern, dass Enterprise floppte und als erste Star Trek-Serie seit TOS vorzeitig wegen geringer Quoten eingestellt wurde.

Woran lag das? Dafür gibt es sicherlich viele mögliche Antworten, die alle gleich überzeugend sind, aber eine der wichtigsten Faktoren für den Misserfolg ist sicherlich die Tatsache, dass die Serie inhaltlich nicht wirklich etwas Neues bieten konnte. Trotz des damals ungewöhnlichen Settings hob sich Enterprise nicht wirklich stark genug von den anderen Serien ab, die Inhalte der einzelnen Episoden ähnelten in ihren Grundzügen und ihrem Aufbau doch sehr jenen von Voyager oder The Next Generation. Dies stand im krassen Kontrast zu der Tatsache, dass die Galaxie für die NX-01 Crew zwar Neuland war, für und Zuschauer hingegen nicht. Die Enterprise konnte gar nicht auf gänzlich neue Spezies und Welten mehr treffen, denn durch den Zeitrahmen, in dem die Handlung spielte zogen sich die Macher ein enges Korsett an, weil sie ja auf die bereits vorhandenen Storys all jener Serien, die danach kamen Rücksicht nehmen mussten.

Ihr verzweifelter Versuch das Interesse der Zuschauer zu steigern, indem man den Xindi- Konflikt einführte macht deutlich was das für ein Dilemma war, denn in späteren Serien wurden weder die Xindi, noch der Krieg gegen sie mit nur ein Silbe erwähnt. Kein Wunder, denn die Autoren jener Serien konnte ja nicht wissen, dass dieser überhaupt stattgefunden hat.

Nostalgie contra Kreativität

Und damit wären wir bei dem grundsätzlichen Problem von Star Trek-Prequels. Autoren von Serienepisoden müssen immer aufpassen, dass ihre Geschichten nicht im Konflikt mit dem Kanon geraten. Das wirft eine naheliegende Frage auf: Warum macht man es sich bei Paramount so schwer? Warum produziert man nicht einfach mal eine Serie, welche nach Voyager bzw. Nemesis spielt? Dann würden sich diese Komplikationen, die mit Prequels verbunden sind ganz einfach in Luft auflösen.

Die Antwort auf diese Frage geht über das Star Trek-Franchise hinaus, sie betrifft im Grunde die gesamte gegenwärtige Popkultur. Wir leben heute in einer Zeit, in der mehr und mehr Menschen sich nach der guten alten Vergangenheit sehnen, in der vermeintlich alles besser war. Das ist auch der Grund warum der Kinomarkt heute von Remakes und Fortsetzungen überschwemmt wird. Die Produzenten gehen davon aus, dass wir Zuschauer im Grunde gar nicht mehr etwas völlig neues angeboten bekommen wollen, wenn sie den Fernseher einschalten oder ins Kino gehen. Die Welt um uns herum verändert sich rasend schnell, scheinbar sichere Gewissheiten lösen sich in Luft auf, da wollen wir wenigstens in der Welt der Fiktion an Altbewährtem festhalten. Dies mag zwar ein menschlich durchaus verständliches Verhalten sein, hat aber den unschönen Nebeneffekt, dass so keine wirklich neue, originelle Kunst entstehen kann.

Wenn man sich die alten Episoden der Star Trek-Originalserie zur Gemüte führt, stellt man sehr schnell fest, dass sie den Geist der sechziger Jahre atmen, einer Zeit in der sich speziell die USA in Aufruhr befanden. Es gab Studentenproteste gegen den Vietnamkrieg, die Flower-Power Ära näherte sich ihrem Höhepunkt und die NASA war drauf und dran den ersten Menschen zum Mond zu schicken. In diesen aufregenden Zeiten lief nun also eine Science-Fiction Serie über die Mattscheiben, die eine Zukunft beschrieb, in der der Mensch all seine politischen und kulturellen Konflikte hinter sich gelassen, und in der er sich der friedlichen Erforschung neuer Welten verschrieben hatte. Man kann heute nur erahnen welch inspirierenden Einfluss dieses damals so innovative Format auf die jugendlichen Zuschauer gehabt haben muss. Dass sich ausgerechnet viele NASA Mitarbeiter als Fans bezeichnen ist ein Beispiel dafür, dass Star Trek zumindest zum Teil einen Beitrag dazu geleistet hat viele junge Menschen für wissenschaftlich-technische Themen zu begeistern.

Und heute?

Glaubt wirklich jemand ernsthaft, eine Serie wie zum Beispiel Discovery hätte das Potential Jugendliche dazu zu inspirieren an ein positives, erstrebenswertes Morgen zu glauben? Auch heute leben wir in höchst unruhigen Zeiten: Die gerade erst ausgestandene Corona Krise, der Krieg in der Ukraine, das Wiedererstarken von Autokratien rund um die Welt und vor allem die Bedrohung durch den Klimawandel lassen die meisten von uns mit eher unguten Gefühlen in die Zukunft blicken. Dies gilt auch für eine erfundene Zukunft wie sie in den neuen Star Trek-Serien gezeigt wird, und die sich auffällig von den Visionen, die wir aus TOS, The Next Generation, Voyager oder Deep Space Nine kennen unterscheiden. Und dies ist auch der Grund warum diese alten Serien von den meisten von uns als das echte, wahre Star Trek betrachtet wird, wie es Gene Roddenberry einst vorschwebte.

Zurück in die Zukunft

Aber diese vermeintlich wahre Star Trek, mit dem die Meisten von uns aufgewachsen sind existiert eben nicht mehr. Einer der Gründe hierfür ist sicherlich, dass Paramount, ebenso wie alle anderen großen Hollywood Studios, heutzutage Tochterunternehmen von internationalen Großkonzernen sind, für die Profitmaximierung oberste Priorität hat, weswegen sie sowohl Star Trek als auch allen ihre anderen großen Produktionen am Massengeschmack ausrichten, wodurch dann eben der künstlerische Anspruch auf der Strecke bleibt.

Doch wie oben bereits angedeutet liegt das Problem nicht nur im wirtschaftlichen Bereich. Es geht in Wahrheit noch viel tiefer. Es betrifft eben nicht nur das Star Trek-Franchise, sondern die gesamte Filmindustrie. Die Erklärung für die nicht enden wollende Schwemme aus Sequels, Prequels, Remakes und Reboots ist der Tatsache geschuldet, dass sich heute niemand mehr traut neues zu wagen. Und dies nicht nur aus kommerziellen Gründen, nein es gibt dabei auch einen psychologischen Faktor: Wir leben in einer Zeit, die, wie bereits erwähnt den sechziger Jahren in mancher Hinsicht ähnlich ist, und dies nicht nur in politischer, sondern auch in kultureller Hinsicht: Wenn man sich das Fernsehprogramm ansieht, stellt man fest, dass es im Grunde an die niedersten Instinkte der Zuschauer appelliert, vor allem dem Voyeurismus. Da gibt es Realityformate, in denen unbekannte Prominente sich zur Belustigung des Zuschauers in demütigen Spielchen ergehen müssen. Da gibt es Gerichtsshows, die einen Schlüssellochblick in deutsche Gerichtssäle versprechen und dabei weit von jeglicher Realität sind. Da gibt es Castingshows, die jungen Menschen die große Karriere versprechen und ihre Sehnsüchte doch nur ausnutzen. All diese Formate ähneln auf beunruhigende Weise jenen billig produzierten TV-Serien, die das US-Fernsehen in den Sechzigern dominierten. Deren einziger Sinn bestand darin die Menschen von der düsteren Weltlage abzulenken, ohne sie intellektuell auch nur ein wenig zu fordern.

Und auch im Kino sehen wir – zumindest im Mainstream Bereich – nur das leidige Wiederkäuen scheinbar sicherer Erfolgsrezepte, was sich im Fall von Star Trek in der Prequelschwemme niederschlägt. Was nötig wäre, sind wirklich visionäre Autoren und Produzenten, die den Mut haben die Möglichkeiten des Mediums Fernsehen wieder voll auszuschöpfen, ganz genau wie es Gene Roddenberry vorschwebte als er sein Star Trek-Konzept den Verantwortlichen bei NBC präsentierte. Die Studios sollten aufhören die Intelligenz und Neugierde der Zuschauer zu unterschätzen und ihnen auch mal die Bereitschaft zutrauen sich auf wirklich neues einzulassen.

Sicher, da die Produktionskosten von Science-Fiction-Serien enorm hoch sind ist die Bereitschaft der vor allem wirtschaftlich denkenden Studiobosse Neues zu wagen wohl eher gering. Aber wir sollten die Hoffnung nicht aufgeben. Es wird die Zeit kommen, an denen die Fans endgültig genug von alten Wein in neuen Schläuchen haben werden und die Zuschauerzahlen der Star Trek-Prequels merklich zurückgehen werden.

Und vielleicht wird dies dann tatsächlich zu einem echten Umdenken bei Paramount führen und man wird sich wieder auf die alten Werte besinnen, die Star Trek auszeichnen und einst groß machten: Neue Welten und unbekannte Zivilisationen zu erforschen und in Galaxien vorzudringen, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat …